現在、野田宇太郎文学資料館では、企画展「野田宇太郎が歩いた山口」を開催中です。 前回は主に写真資料を中心に展示内容のご紹介をしましたが、今回は、山口ゆかりの文学者の一人である 国木田独歩の資料についてご紹介します。 |

||

|

国木田独歩(くにきだ どっぽ)(1871~1908)は、 現在の千葉県銚子市に生まれました。 5歳の時、父の転勤に伴い山口に移り、その後、岩国や萩(広島に 住んでいた時期もありますが)など、山口の各地で暮らしました。 多感な少年時代を山口で過ごした独歩は、中学を退学して 上京した後も、何度か山口に戻って活動しています。 明治24(1891)年には、尊敬する吉田松陰にならい、 田布施(たぶせ)で波野英塾(はのえいじゅく)を開講し、 明治27(1894)年には柳井で印刷業を興す計画を立てます。 結果的にはどちらも上手くいかなかったのですが、吉田松陰への 憧れなど独歩の行動には山口との深い関わりがみてとれます。 |

|

|

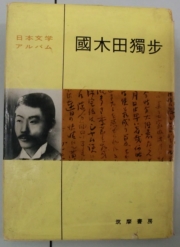

野田宇太郎が構成・解説をした 『日本文学アルバム18 國木田獨歩』〔1956年3月 筑摩書房〕です。 野田宇太郎の少年時代の愛読書が独歩の『武蔵野』だったことは すでにご紹介しましたが、それだけでなく野田は、国木田独歩という 人物に強い関心を抱いていたようです。 『野田宇太郎文学散歩 21上 山陽文学散歩』〔昭和57(1982)年 文一総合出版〕 でも国木田独歩についてかなりのページをさいています。 |

|

独歩の作品で最も野田が愛読したものが「武蔵野」「忘れえぬ人々」「少年の悲哀」でした。 「少年の悲哀」は、柳井を舞台とした物語です。 独歩は詩人としては、多くの作品を残してはいませんが、野田は詩人としての独歩を高く評価しており、 "散文でも作者の詩情が沁みこんでいるからだろう"と書いています。 そういった部分が野田をひきつけたのかもしれません。 |

||

|

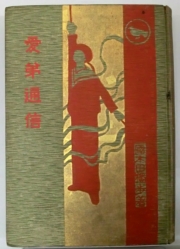

国木田独歩の 『愛弟通信(あいていつうしん)』〔明治41(1908)年11月 佐久良書房〕 です。 独歩は、德富蘇峰(とくとみそほう)(1863~1957)の国民新聞社に 記者として入社し、日清戦争の際、軍艦千代田に搭乗しました。 『国民新聞』で連載された「愛弟通信」は、艦上から、国民新聞社勤務の 弟収二に宛てて戦況を報告するという形式で書かれており、そのスタイルの 斬新さが話題を呼び、独歩の名前は一躍有名になりました。 この『愛弟通信』は独歩の死後、出版されました。 |

|

|

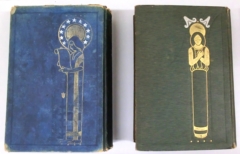

こちらは、 澤田忠次郎編『獄中之告白(ごくちゅうのこくはく)』〔明治39(1906)年9月 独歩社〕 という本です。 独歩設立の独歩社から出版されました。 この本は、明治時代の猟奇殺人の中でも、衝撃的事件とされる 「臀肉(でんにく)切取事件」の被告、野口男三郎(のぐちおさぶろう)の 手記です。 独歩は、近事画報社の負債を雑誌の出版権とともに抱えてしまったため、 明治39(1906)年の独歩社の発足直後から独歩は金策に追われることに なります。 雑誌の売れ行きも良くなかったため、売れそうな本を求めた結果、 この異色の本が出版されることになりました。 『近事画報(きんじがほう)』での派手な広告、猟奇事件の容疑者という 話題性によってある程度は売れたようなのですが、独歩社の延命の 助けにはなるほどではありませんでした。 |

|

|

国木田独歩『欺(あざむ)かざるの記 前篇 後篇』 〔前篇 明治41(1908)年10月 佐久良書房 後篇 明治42(1909)年1月 隆文館〕 です。 小説ではなく、独歩の日記で、明治26(1893)年、22歳の時から 数年間書いたものです。 こちらも、独歩の死後に出版されました。 |

|

|

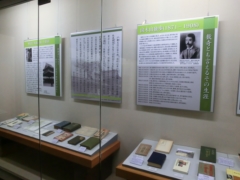

こちらは、展示室の独歩のコーナーです。 展示パネルでは、独歩の略歴と、独歩の作品の 「置土産(おきみやげ)」の一部分をご紹介しています。 「置土産」の展示パネルの背景には、野田宇太郎が撮影した、 「置土産」の舞台となったお店の昭和41年の写真を使っています。 |

|

今回ご紹介した本以外にも、多くの本やパネルで独歩と山口、野田宇太郎との関わりを示す資料を展示しています。 次回は、山口出身の文学者、中原中也(なかはらちゅうや)と嘉村礒多(かむらいそた)について展示品をご紹介します。 皆様のご来館を心よりお待ちしております。 |

||